「慰安婦は商行為」「慰安婦は自発的な売春婦」「慰安婦は高収入」「慰安婦は性奴隷ではない」……。これらは、1990年代後半から日本の歴史修正主義者たちによって繰り返し主張され、ことごとく歴史研究者たちによって論破されてきた言説です。ところが昨年12月、「慰安婦」を「自発的な契約による売春婦」であるとする歴史修正主義的な考え方を前提とした論文(Contracting for sex in the Pacific War,「太平洋戦争における性行為契約」)がジョン・マーク・ラムザイヤーというハーバード大学ロースクール教授によって書かれ、この論文の米国学術誌への掲載をめぐって、国際的な批判が広がっています。

2月には、国境を超えたフェミニストたち1000人以上が同論文を批判する共同声明を出し、続いてハーバード大学の歴史学者をはじめ多くの研究者が、肝心の「契約」に関する証拠や関連文献の提示がなされていないとして、同論文の学問的誠実性の欠落を批判する声明や書簡をあいついで公表しました。一方、日本では産経新聞をはじめとする保守メディアが、韓国でもニューライト(新右派)がこの論文を大々的に擁護しています。

同教授は、30年前にも「芸娼妓契約」に関する論文を書きましたが、これもまた事実に反する誤謬に満ちたものでした。このほかにも、同教授は在日朝鮮人問題(関東大震災時の虐殺含む)や部落問題に関しても、偏見に満ちた論文を書いたことも指摘されています。

そこで、日本軍「慰安婦」問題に関する学術的webサイトFight for Justiceは、歴史学研究会・日本史研究会・歴史科学協議会・歴史教育者協議会とともに、日本軍「慰安婦」制度研究の第一人者である吉見義明氏、近代公娼制研究者である小野沢あかね氏に、ラムザイヤー教授の「慰安婦」論はもちろん、「芸娼妓酌婦契約」論に関しても、専門の立場から徹底的に検討・批判するオンライン集会を緊急で開催することにしました。また、この問題にいち早く対抗してきた茶谷さやか氏、さらに研究者の立場から藤永壮氏、板垣竜太氏、米山リサ氏にも発言していただきます。

もう聞き飽きた歴史修正主義的言説ではありますが、学術的な批判が聞けるまたとない機会ですので、ぜひご参加ください。

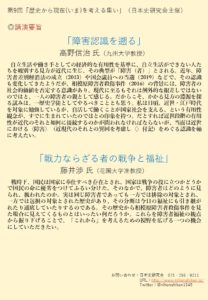

【主な内容】

◆茶谷さやか(シンガポール国立大学)

「ラムザイヤー氏「慰安婦」論文をめぐって今いま起きていること」

◆報告

1.吉見義明(中央大学名誉教授/日本軍「慰安婦」研究)報告

「ラムザイヤー氏「慰安婦」論の何が問題か」

2.小野沢あかね(立教大学/近代日本公制度史研究)報告

「ラムザイヤー氏「芸娼妓酌婦契約」論の何が問題か」

◆研究者の発言・メッセージ

藤永壮(大阪産業大学)

板垣竜太(同志社大学/Fight for Justice)

米山リサ(トロント大学)

◆抗議声明発表

●日時:2021年3月14日(日)14:00~16:30

●参加費:一般1000円、学生500円

●ZOOMウェビナー機能をつかったオンライン(申込み者には後日配信あり)

●申込み方法

– Peatixで申し込み、決済する

https://ffjseminar.peatix.com

– 〆切3月13日(土) 13:00 まで(ただし、定員になり次第受付終了)

※ZOOMの表示名は申込時のお名前(フルネーム)にしてください。

●主催: Fight for Justice(日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会)

●共催:歴史学研究会・日本史研究会・歴史科学協議会・歴史教育者協議会

●協力:梨の木ピースアカデミー(コース12「抵抗の芸術と表現・思想の自由」)

●問合せ:ffjsemi@gmail.com

サイト:http://fightforjustice.info

FB:https://www.facebook.com/fightforjustice.info

Twitter:@FightfJustice

【発言者紹介】

●吉見義明

中央大学名誉教授。日本近現代史。Fight for Justice共同代表。日本軍「慰安婦」制度研究の第一人者。著書に『従軍慰安婦資料集』(大月書店)、『従軍慰安婦』(岩波新書)、『日本軍「慰安婦」制度とは何か』 (岩波ブックレット)、『買春する帝国~日本軍「慰安婦」問題の基底』(岩波書店)ほか多数。

●小野沢あかね

立教大学文学部史学部教授。日本近現代史・女性史。Fight for Justice運営委員。近代日本の公娼制と日本軍「慰安婦」制度の研究、さらに沖縄の性産業のなかの女性の聞き書きをしてきた。単著に『近代日本社会と公娼制度』(吉川弘文館)、共編著に『性暴力被害を聴くー「慰安婦」から現代の性搾取まで』(岩波書店)、『日本人「慰安婦」』(現代書館)、『「慰安婦」問題を/から考える』(岩波書店)ほか多数。

●茶谷さやか(チャタニサヤカ)

コロンビア大学歴史学部国際史博士号取得。現在シンガポール国立大学歴史学部助教授、近現代東アジア史を教える。専門は日本帝国社会史、比較研究方法論、在日コリアンのトランスナショナル社会史。著書にNation-Empire: Ideology and Rural Youth Mobilization in Japan and Its Colonies (日本帝国下の農村動員とイデオロギー)(コーネル大出版、2018年)、その他アメリカ学術誌American Historical Reviewなどにて複数論文発表している。

——-注意事項—————–

セキュリティのため、以下の行為を禁止します。

●取得した配信URLと当日資料をSNSなどに公開、転用する行為

●参加登録内容に虚偽の申告

●申し込み情報を売却、転売、譲渡する行為

●本セミナー運営を著しく阻害する行為

●主催者や参加者、第三者の財産や権利、尊厳、プライバシーを侵害する行為。 法律に違反する行為

●犯罪行為に関連する行為

●Zoom上の画像をスクリーンショットなどで撮り、SNSやメールなどで公開したり、広めたりする行為。これは著作権、肖像権を侵害するおそれがあります。ネットリテラシーを意識してご参加ください。

なお、取材で写真が必要な場合は、以下までメールでお知らせください。

ffjsemi@gmail.com